市川珈琲|京都散策で至福の一服編

市川珈琲(いちかわコーヒー)

- 本格的な挽きたてコーヒーが絶品

- 季節のフルーツサンドが有名

- 卵サンドがめっちゃおいしい

京都清水と三十三間堂の間にある風情あるコーヒー屋さん

築200年の古民家を改装してOPEN!

店内はめっちゃ落ち着いたお洒落な感じです。

こちらお気に入りの卵サンド

パンがサクサクで止まりません(笑)

京都散策の折めっちゃ幸せな時間でした。

お近くに来られた際はどうでしょうか~??

法道仙人ってどんな人?|語り継がれる謎に包まれた渡来僧

法道仙人の謎に迫る

兵庫に語り継がれる謎の渡来僧

- 法道仙人の正体とは?

- どんな足跡が残っているの?

- 読み解けば歴史がわかる

今回は法道仙人さんについて迫ります!

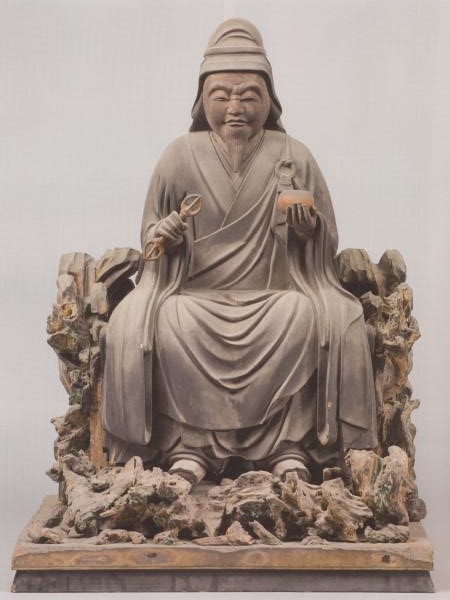

法道仙人(ほうどうせんにん)って?

いや役の行者さんやん!となりますが

じつは法道仙人さんです(笑)

大きな違いとしては持ち物が独鈷と鉄のお椀

を持つのが特徴です。

また独鈷と杖を持つ姿でも表されます。

鉄のお茶碗にちなみまたの名を

『空鉢仙人』くうはつせんにんとも呼ばれます。

※これについては後述します。

略歴と言い伝え

生没年に関しては不明です。

伝説や言い伝えのみが残る謎のお方です。

天竺(インド)の霊鷲山から雲に乗って加西市の一乗寺に

来られたと言われています。

そして一乗寺を中心に沢山のお寺を開き仏教の伝来に

活躍されます。

なので播磨一体・兵庫県に集中して法道仙人さんが

開基したとされる寺院が多く残ります。

方術を使える!?

方術という術を駆使できる力もあり

特に『飛鉢の法』をよく使ったそうです。

鉄のお茶碗を飛ばして托鉢をしたり

時には盗賊を懲らしめたり様々な言い伝えが残ります。

伝説を伝える地名

代表的な言い伝えは地名として残っています。

加古川市 米田町 かつては米堕村と呼ばれていました。

むかし・むかし

強引に年貢を取り立てた役人さんたちがいました。

民は悲しみますがどうにもできません・・・

しかしそれを聞いた法道仙人は得意の

『飛鉢の法』を使いました。

船で瀬戸内海を通過しようとした年貢を沢山積んだ

船に乗る役人たち。

その時・・・・!

突然鉄の茶碗が飛んできて年貢をかっさらっていきました(笑)

鉄のお茶碗は無事に民の元へ年貢を返しました。

しかし!!!!

返す道中に米俵一俵を落としてしましいました!!!

(ちょっとした法道仙人のミスだったのでしょうか・・・?)

その落ちた場所

それが加古川市 米田町(旧米堕村)の由来です。

最後に

謎多き法道仙人さん

播磨の国一帯と兵庫県に数多くの寺院の開基の

名前を残す謎多き僧侶。

お寺だけではなく

伝承或いは手形の石や馬の蹄の後・・・

沢山の足跡が現在に残っています。

ロマンに満ちた謎多き法道仙人・・・

これからも徐々に法道仙人さんの事を投稿

出来たらなと思います!!

金剛院|若き日の快慶が刻んだ二体の仏像

金剛院(こんごういん)

歴史と御縁起

真如法親王が高野山から

弁財天を勧請し創建したと言われている。

本尊は当初阿弥陀如来であったが

後に不動明王に変わりました。

これは白河天皇が比叡山無動寺から

相応和尚作という不動明王像を勧請し

再興されたと縁起には記されているそうです。

阿弥陀さんは現在、宝物館におられます。

本堂

若き快慶の仏像

金剛院には2体の快慶さんの仏像が残っています。

いずれも若い時の制作ではないかと言われています。

見ていると若い時から

その腕前は存在していたと思わせるスペックです。

朝光寺|東西両尊は三十三間堂に繋がる

朝光寺(ちょうこうじ)

朝光寺ってどんなお寺?

【山号】

鹿野山(ろくやさん)

【宗派】

高野山真言宗

【本尊】

東本尊

・千手観音菩薩

(兵庫県指定文化財)

西本尊

・千手観音菩薩

(国指定重要文化財)

※60年に一度の秘仏

【創建】

伝・651年

【開山】

法道仙人

入山料・拝観料は無し

トイレ・駐車場完備

朝光寺の縁起

651年に法道仙人によって開かれ

現在の朝光寺裏山(権現山)に堂塔が

建立されたそうです。

1189年に現在の位置に移転。

伝承が多く確かな事は詳しくわからない・・・

本堂(国宝)

昭和29年に国宝に指定された本堂。

が見つかり建築年代が明らかとなる。

『和様』に『禅宗様』の要素を加味した

『折衷様』呼ばれる建築だそうです。

和様と禅宗様の折衷様建築はどんなものですか?

と聞かれたら朝光寺の本堂です!!!

と答えても良いと言われるほどわかり易い

代表作であると言われています。

内部も重厚

今では手に入らないような

大きな木材で内部も作られています。

堂内の雰囲気がやっぱ違いますよね

東西両尊

朝光寺の御本尊は

東西両尊と呼ばれる2体の観音さん

内陣にはめっちゃ大きい厨子があり

扉が2つありそれぞれの場所にお祀りされています。

向かって右側は通称・東本尊

向かって右側は通称・西本尊

両尊とも千手観音さんです。

東本尊

東本尊は創建当初から

安置されていると推測されます。

見た目は黒く古仏に相応しいお姿をされています。

※写真は公開されています。

10年前ぐらいに本堂の大規模な修理が終わり

落慶の記念で両尊ともに御開帳され拝観する事ができました。

地元の方の話では

60年に一回の秘仏ですが

今まで御開帳は西本尊だけで東本尊を生で見るのは初めてと

仰られていました。

長らく秘仏であったようです。

西本尊

古来より

本堂が再建された時に

三十三間堂の観音さんを譲り受け安置された。

と言い伝えれている西本尊。

東本尊と比べて金箔が良く残る観音さんです。

フランスの展覧会にお出掛けされたりと

何度かお目に掛かれる機会があったようです。

鶴林寺|『あいたた観音』白鳳仏の観音さん(文化財編)

鶴林寺(かくりんじ)

鶴林寺については過去記事を参照下さい!

hy2600.hatenablog.com

『あいたた観音』白鳳仏の観音さん

銅造の聖観音菩薩

白鳳期で飛鳥時代の作

スタイルが抜群の観音さんで

美しさから第二次大戦前に

外国の展覧会にお出掛けされた過去を持ちます。

かつては全身を金で

覆われておりピカピカであったそうです。

しかし一度

1963年に盗難されましたが無事発見されました。

その折に一部が破損してしまったそうですが

綺麗に修復されました。

あいたた観音さんの由来

『あいたた観音』

というなんとも可愛い名前には由来があります。

むかし、むかし

観音さんが金で覆われていた時代。

この観音さんを見た盗賊は

『おっと金でできた観音さんだ!』

とすっかりオール金の観音さんと勘違いしてしまい

『溶かして売ってしまおう!』

と思い観音さんをパチリました。

そして持ち帰り溶かそうとしましたが

まったく溶けず盗賊は怒ってしまい

観音さんをトンカチで腰の部分を叩きました。

すると・・・・

『あいたたた!!!』

と観音さんが喋り盗賊は驚き

改心し鶴林寺に返しました。

なので『あいたた観音』と呼ばれます。

おしまい

ちなみに観音さんは

70キロの重量があるので相当重いです(笑)

観音さんの美しさ

この観音さんは何といっても美しさが凄いです。

流れるような天衣

そして静の中に感じる風の動き

そして美しいくびれ

そして微笑むような表情

飛鳥仏の特徴をよく表しています。

宝物館で拝観できますので是非一度ご覧になって下さい!